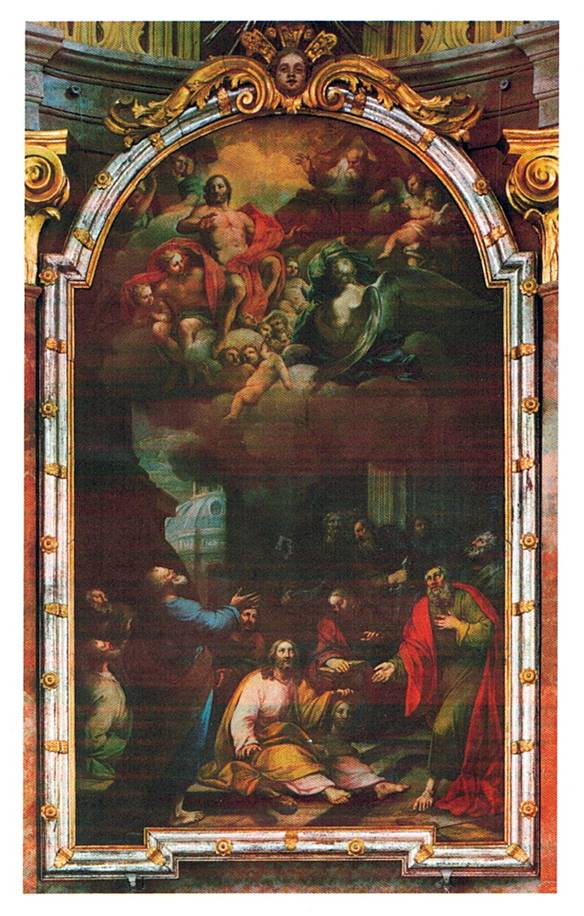

Das Hochaltarbild von Oggau

Dr. Adalbert Pallitsch, BA Februar 2022

Im Rahmen der Lange Nacht der Kirchen am Freitag, 7. Juni 2024, 19.00 findet ein kunsthistorischer Vortrag zum Altarbild der Pfarrkirche Oggau statt. Für die Lange Nacht der Kirchen sollen 4 Themenbereiche hervorgehoben und diskutiert werden. Für weiterführende Information dient der anschließende ausführliche Text:

Die vier Themenbereiche im Überblick:

1. Das Bild im Bild: Das Altarbild will ein Historienbild sein. Der Maler greift einerseits Berichte aus der Apostelgeschichte auf. Andererseits findet sich im Zentrum des Altarblattes auch ein Abgarbild in Form eines Porträts Jesu Christi. Seine Geschichte entstammt einer legendenhaften Erzählung von Eusebius von Caesarea. Somit bezog sich der Maler auf zwei Quellen: die Bibel und Außerbiblisches. Vom Standpunkt der Kunstgeschichte kann das Bild im Bild auch als Paragone-diskurs aufgefasst werden: als Wettstreit zwischen Historienbild und Porträt.

2. Der Visionär - die Vision: Der Beatle Paul McCartny besingt in seinem Lied „Let it be“ ein visionäres Erlebnis und schildert, wie ihm seine verstorbene Mutter erscheint. Dies ist eine Form einer Vision. Das Erste und Zweite Testament ist voller Visionen. Die Vision hat drei wichtige Kriterien. Der Visionär erlebt, sieht oder hört Dinge, die für ihn real erscheinen, die aber von seiner Umwelt nicht wahrgenommen werden. Zum Zweiten ist der Visionär physisch und psychisch vollkommen gesund und steht mit beiden Beinen voll im Leben. Zum Dritten führt dieses subjektiv Erlebte in letzter Konsequenz zu einer positiven Veränderung oder trägt zum Gelingen im Leben bei. Demgegenüber ist eine Wahnvorstellung, eine Halluzination oder ein Trugbild Folge einer Krankheit, von Drogen oder Medikamentenkonsum und führt oft zu negativen Folgeerscheinungen. Das Altarbild zeigt einen Visionär und seine Vision! Es ist naheliegend, dass sich die Visionsdarstellung an jene Bibelstellen anlehnt, wo der Hl. Stephanus den Himmel offen und Jesus zur Rechten des Vaters thronen sah. (Vgl. Apg 7.55 – 60)

3. Barocke fake news: Das Buch, der dargestellte Tempel von Jerusalem und die Kleidung der Apostel sind von historischen Unschärfen geprägt, die sich auf eine länger zurückreichende Tradition in der Malerei zurückführen lassen. Die Weglassung der Frauen in der Apostelversammlung kann als Zeitgeist des Barocks interpretiert werden. Gewollt oder ungewollt werden dadurch Antijudaismus und Frauenfeindlichkeit in der barocken Kirche gefestigt und legitimiert. Dies gilt es zu hinterfragen.

4. Der gelenkte Blick – eine geniale Komposition: Dem Künstler, seiner Werkstätte, den Auftraggebern und den Betrachtern der damaligen Epoche sollen mit Wertschätzung begegnet werden. Es gilt das Kunstwerk per se im Blick zu behalten und die geniale Komposition zu analysieren. Der Blick und der Gestus der Visionäre im Bild lenken den Blick zum Himmel. Schwieriger ist für den Ungeübten eine imaginäre Kompositionsachse zu sehen, die vom Körper Jesu Christi ausgeht, durch einen V- förmigen Abschnitt führt und das Buch (Logos) und das Abgarbild Christi schneidet. Dadurch wird die Anwesenheit Jesus Christus dreifach betont: in seiner visionäreren Körperlichkeit, seiner Lehre und seinem wundertätigen, heilenden Vermächtnis.

Kunstgeschichtliche Betrachtungen zum Altarbild der Pfarre Oggau

Geschichtliches und soziales Umfeld

Die Gemeinde Oggau blickt auf eine typische burgenländische Historie zurück. So fand das kirchliche Leben und damit eng verwoben, das gesellschaftliche Leben mit all seinen Ritualen größtenteils im dorfeigenen Gotteshaus satt. Die Ortsbevölkerung versammelte sich unter der Woche und jeden Sonntagvormittag zum Rosenkranzgebet und zur Messfeier sowie am Sonntagnachmittag zu einer Andacht. Hohe kirchliche Feiertage wie beispielsweise Weihnachten, Ostern, Karwoche, Kirtag oder kirchliche Feiertage verbanden fast alle Dorfbewohner mit einem Kirchgang. Gemeinsame Feiern mit rituellen Gesängen und Gebeten bei Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit und Begräbnis ließen die Menschen zusammenrücken. Sie schlossen dadurch soziale Banden für das Leben, die über verwandtschaftliche Beziehungen weit hinausgingen wie die Ehrentitel „Geid“ und „Goudl“ (Firm/Tauf-pate und -patin)[1], „Beistoumd“ (Trauzeuge, auch scherzhaft als „Ste-miar-bei“ genannt) noch heute bezeugen. An den Festtagen hörten die Menschen kunstvolle sakrale Musik, aufgeführt vom orgelspielenden Kantor mit seinem Kirchenchor und Orchester. Namentlich sei hier die Kampitsch-Dynastie angeführt, zumal diese Kantoren auch Eigenkompositionen beitrugen. Die reich verzierten Priestergewänder trugen das ihre zu einer feierlichen Prachtentfaltung bei. Weihrauch, flackerndes Kerzenlicht und Weihwasser unterbrachen den oft fordernden und harten Alltag. Schmuckvolle Altäre mit Goldornamenten, lebendig wirkende Heiligenstatuen aus Lindenholz und Bilder mit ihrem Erzählreichtum ließen die Menschen einen Abglanz des Himmels erahnen. Bei jedem dieser Kirchgänge erblickten die Oggauer_innen jenes unverwechselbare Altarbild, von dem noch ausführlich zu berichten sein wird. Es prägte sich in ihr kollektives Gedächtnis ein und ließ sie ein Gefühl von „hier bin ich Zuhause; das kenne ich“ im Unterbewusstsein entwickeln.

Es ist durch das Gesagte leicht verständlich, dass es für die Ortsbevölkerung zu allen Zeiten wichtig war, ein eigenes Gotteshaus zu besitzen. Wie in vielen anderen burgenländischen Gemeinden wurden auch in Oggau die ersten Kirchenbauten durch Verwüstungen (der Name „bey der öden Kirche“ deutet auf ein solches Ereignis hin), Bränden (1587) oder kriegerischen Auseinandersetzungen (1683) zerstört. Trotzdem wurden sie von der Oggauer Dorfbevölkerung wieder in Stand gesetzt oder neu errichtet. So kam es in den Jahren 1727 – 1731 zum Bau eines neuen, großräumigen Gotteshauses. Dies wurde durch die finanzielle Unterstützung des begüterten Tuchhändlers Matthias Weißenbeck ermöglicht.[2] Man weihte die neue Dorfkathedrale den Aposteln Simon und Judas Thaddäus und der Hl. Dreifaltigkeit und hing das Altarblatt an die zentrale Position über die Hochaltarmensa.

Ikonographie und Stil des Altarbildes von Oggau

Das Hochaltarbild in Öl ist heute mit seinem silbernen Rahmen zwischen zwei marmorierten, korinthischen Pilastern eingespannt. An der Oberseite wird es durch einen eingezogenen Halbkreisbogen begrenzt und weist an der geraden Unterseite mittig einen nach innen abgestuftem Einschnitt auf. Der Rahmen ist mit zahlreichen goldenen Blüten besetzt und erzählt so von einem aufblühenden Leben. Ein Engelskopf blickt am Scheitelpunkt zwischen zwei Volutenblättern hervor. Der erste Eindruck des Bildes wird durch ein Gemenge an bewegten Figuren bestimmt, die aus der Dunkelheit hervortreten.

Der Künstler hat seine Protagonisten in zwei getrennten Registern angeordnet und jeweils zu Personengruppen zusammengefasst, deren Körper sich jeweils zu einer Einheit zu verschmelzen scheinen. Die Bildbasis ist dem irdischen Bereich gewidmet, während Gott Vater und Gott Sohn mit ihrem himmlischen Hofstaat, bestehend aus Engel und Putten, im oberen Drittel des Altarblattes auf Wolkenbänken thronen[3]. Ein dunkler Mittelteil trennt kompromisslos beide Welten.

Unbeschuhte, bärtige Männer unterschiedlichen Alters tragen antikisierende Gewänder in changierenden Farben und haben sich in einem abgedunkelten Raum versammelt. Es herrscht eine aufgeregte Stimmung. Einige Männer gestikulieren lebhaft oder erheben theatralisch die Arme zum Gebet. Einer durchschreitet in diagonaler Richtung den Raum und scheint auf den Betrachter zuzugehen. Andere wiederum blicken mit visionärem Gesichtsausdruck zum Himmel oder widmen sich in Gelassenheit dem irdischen Geschehen[4]. Diese Historienmalerei scheint sich auf vier Schilderungen aus der Apostelgeschichte und dem Johannesevangelium zu beziehen und inkludiert auch legendenhafte Erzählungen, auf die nachfolgend eingegangen werden soll.

Die Apostel gingen nach dem Tod Jesu vom Ölberg in die Stadt Jerusalem und versammelten sich in einem Obergemach, um dort einmütig im Gebet zu verharren (Apg 1,13 – 14). Der Bibeltext verrät auch die Namen der versammelten Gemeinde: „Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Tomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alfäus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus“. Der Künstler hebt durch ein helles Lichtband zwei Jünger Jesu besonders hervor, die durch ihre am Boden liegenden Leidenswerkzeuge (Säge und Knüppel) eindeutig zuzuordnen sind. Der Apostel Simon Zelotes, bekleidet mit einer roten Tunika, schreitet in diagonaler Richtung vom linken Bildrand in das Zentrum des Geschehens und verweist mit einem Zeigegestus auf ein Abgar-bild, das der auf einer Stufe sitzende Judas Thaddäus mit seiner linken Hand hält und auf sein Bein gestellt hat. Die Säge und der Knüppel verweisen auf das erlittene Martyrium. Der Legende nach wurde der Herrenbruder Simon auf seiner Missionsreise in Persien durch Zersägen seines Leibes getötet.[5] Demgegenüber erschlugen Mithraspriester Thaddäus mit einer Keule.[6] Für viele Betrachter der Barockzeit waren diese Märtyrergeschichten und die dargestellten Attribute bekannt, zumal bereits viele Künstler vergangener Epochen sich dieser Bildsprache bedienten. Stellvertretend sei auf die bekannten Holzdrucke eines Lukas Cranach hingewiesen, die damals eine überregionale Verbreitung fanden. Für unsere weiteren Überlegungen ist es notwendig, die Geschichte des Abgar-bildes näher zu beleuchten. In ausgeschmückten Erzählungen berichtet der christliche Historiker Eusebius im 4. Jahrhundert, dass einst ein Briefwechsel zwischen Jesus und König Abgar V. von Edessa stattfand. In diesem Schreiben erbat der König Heilung von einer Krankheit.[7] Jesus ging nicht direkt zum König, sondern drückte sein Antlitz auf ein Tuch und erzeugte so ein wahres Abbild seiner selbst: ein Mandylion.[8] Jesus sandte Thaddäus mit diesem Stofftuch, das seinen Gesichtsabdruck aufwies, zum König. Alleine die Betrachtung dieses Mandylions bewirkte dessen Genesung. Hervorzuheben ist, dass dieses Abbild nicht von Menschenhand gemacht wurde. Deshalb wird es auch als Acheiropoietos, also ein Kultbild direkt von Gott stammend, bezeichnet. In späterer Zeit wurden die so entstandenen Gesichtszüge mechanisch auf andere Bildträger übertragen. Auf diese Weise entstanden die unzählbaren Ikonen mit dem sich stark ähnelnden Gesichtstypus. Im Gegensatz zu den uns bekannten Abbildungen, die auf das Schweißtuch der Veronika zurückzuführen sind, zeigen solche Abgarabbildungen das Jesusgesicht ohne Dornenkrone. In der Ostkirche können Ikonen mit genanntem Motiv bereits im 10. Jahrhundert nachgewiesen werden, in der Westkirche sind solche Abbildungen zumindest ab dem 15 Jahrhundert zu finden.[9]

Eine kompositorische Raffinesse im Oggauer Altarbild besteht darin, dass der Maler ein Bild (Porträt) in einem Bild (Historienbild Aposteltreffen) integriert. Somit stellt sich der Künstler der Wettstreitdiskussion seiner Zeit. Er will gleichsam dokumentieren, dass er mehrere Genres mühelos beherrscht und überzeugend darstellen könne. Diese Paragone um die höchste Kunstform wurde in der Renaissance- und Barockzeit unter Fachleuten heftig diskutiert.[10]

Lukas Cranach, Holzschnitte des Hl. Simon Zelotes und Judas Thaddäus, 30,9 x 18,1 cm, um 1512, Kupferstichkabinett Berlin.

Zwischen Judas Thaddeus und Simon Zelotes ist ein weiterer Apostel hervorzuheben, der versunken in einem Buch liest und dabei mit seiner rechten Hand einen Zeigegestus vollzieht. Man könnte meinen, er wolle unmittelbar nach dem Lesen seinen Betrachtern einen wichtigen Sachverhalt erklären und die Heilige Schrift auslegen. Ein weiteres Attribut, das diesen Apostel eindeutig definieren würde, ist jedoch nicht auszumachen. Ein Holzschnitt von Albrecht Dürrer hilft an dieser Stelle weiter. Dürrer stellt einen Heiligen in meditativer Haltung in einem Heiligen Buch lesend dar. Er wird als Apostel Matthias bezeichnet, der anstelle von Judas Iskarott in den Kreis der Zwölf aufgenommen wurde. Sieht man vom Fehlen einer Hacke als Attribut ab, scheint eine deutliche Parallelität zwischen dem dargestellten Apostel des Dürrer´schen Holzschnittes und der Figur im Ölgemälde vorzuliegen. Dies würde bedeuten, dass das Altarblatt von Oggau sich auch auf eine weitere Bibelstelle bezieht, handelt doch die anschließende Geschichte der Apostelgeschichte von der Wahl des zwölften Apostels.[11] Petrus meinte, es müsse unbedingt einer aus dem Kreis jener Augenzeugen sein, der Jesus persönlich und seine Lehrtätigkeit erlebt und ihn bis zur Auferstehung begleitetet hat. So wurde ein Mann gewählt und „das Los fiel auf Matthias, und er wurde den elf Aposteln zugerechnet (Apg 1, 26)“. Man sollte sich dabei in Erinnerung rufen, dass die Zahl zwölf eine Spiegelung der 12 Brüder Jakobs und der zwölf Stämme Israels aus dem Ersten Testament darstellt und somit auch für das „volle Maß“ steht.

Albrecht Dürrer, Heiliger Matthias, Holzdruck

Albrecht Dürrer, Heiliger Matthias, Holzdruck

Eine dritte biblische Episode scheint der Künstler im Bild angesprochen zu haben. Man wird sich dessen erst bewusst, wenn man die Anzahl der abgebildeten Apostel bestimmt. Die Dunkelheit verhüllt nämlich ein Gesicht derart, sodass der Betrachter aus der Ferne nur elf Jünger wahrnimmt. Dies würde bedeuten, dass Matthias noch nicht gewählt wurde oder aber ein anderer Apostel nicht im Raum anwesend ist. Vielleicht wollte der Künstler jene Geschichte ins Gedächtnis rufen, die das Johannesevangelium zu berichten weiß. Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu versammeln sich die Jünger aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen (Joh 20,19). „Thomas, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wurde, war nicht bei ihnen, als Jesus kam“, so berichtet das Bibelwort (Joh 20, 24). Nachdem der Apostel Thomas wieder zu den restlichen Jüngern hinzukam, stellte er mit Nachdruck fest, er würde nur glauben, wenn er den Auferstandenen und seine Wunden persönlich sehen und angreifen könne. Diese Aussage schwingt beim Betrachter des Altarbildes mit, wenn er unter den dargestellten Aposteln auch den lebendigen, physischen Jesus nicht sieht und ihn nur als visionäres Bild im Himmelsbereich erkennt. Der Maler fordert die Gläubigen heraus, sich an den Satz des auferstandenen Jesus zu erinnern, der meinte: „Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ (Joh 10, 29).

Eine Figur im abgedunkelten Hintergrund verweist auf eine vierte Geschichte. Er verschmilzt in barocker Manier mit den umgebenen Jüngern zu einer Einheit. Obwohl seine Grenzen verunklärt sind, ist doch auszunehmen, dass er in seiner rechten Hand mit geballter Faust ein Schwert hält. Nach alter Tradition ist dies ein Attribut des Heiligen Paulus. Es wird berichtet, dass dieser seine Missionstätigkeit unterbrach, nach Jerusalem hinaufstieg, um mit den übrigen Aposteln strittige Fragen zu klären (Apg 15, 2). Was nun folgte, wird allgemein als erstes Apostelkonzil bezeichnet (Apg 15, 1 – 35). Die streng anmuteten Gesichtszüge verraten seine innere Erregtheit und verweisen auf die Schilderung, wonach bei dem Konzil ein lebhafter Disput stattfand und ein „heftiger Streit ausbrach“ (Apg 15, 7).

Es steht somit außer Frage, dass der Künstler mehrere Episoden des biblischen Geschehens in einem einzigen Bild zusammengefasst hat.

Christliche Historienmalerei mit historischen Fehlern

Die Historienmalerei mit Darstellung einer christlichen Geschichte galt in der Barockzeit als höchste Kunstform und rangierte in der Bewertung des Paragone-streites vor der Porträtkunst, der Landschaftsmalerei oder dem Stillleben. Für einzelne Themen entwickelten sich im Laufe der Zeit markante Typen, die von den Betrachtern inhaltlich leicht zuzuordnen waren und auf die sich nachfolgende Künstler bezogen. Durchforstet man kunsthistorische Bildarchive findet sich kein vergleichbares Bild in Bezug auf das Oggauer Altarbild. Es entwickelten sich im Laufe der Kunstgeschichte wohl Bildtypen, die eine Versammlung der Apostel zeigen. Dazu zählen Themen wie das Letzte Abendmal, das Pfingstwunder, die Thomasgeschichte oder den Marientod. Diese Bildtypen zeigen jeweils alle zwölf Apostel entweder mit Jesus oder der Gottesmutter. Einen Bildtypus, der sich auf die geschilderten Erzählungen in der Apostelgeschichte bezieht, gibt es nicht oder sie wurden nie zu einem festgelegten Bildprogramm.

In unserem genannten Gemälde, das ein Geschehen um das Jahr 35 nach Christus nahebringen will, haben sich bewusst oder unbewusst historische Fehler eingeschlichen, von denen vier angesprochen werden sollen. Zum Ersten können wir beim Blick aus dem Versammlungsraum im abgedunkelten Außenraum Teile eines Gebäudes wahrnehmen. Obwohl ein dunkler Pfeiler weite Teile des Gebäudes verdeckt, erkennt man trotzdem wesentliche architektonische Merkmale. Es scheint ein Zentralbau vorzuliegen, dessen Kuppelbedachung auf abgeschrägtem Mauerwerk ruht. Es liegt nahe, dass der Künstler den Tempel von Jerusalem zeigen wollte. In der Sixtinischen Kapelle im Vatikan hinterließ der Maler Pietro Perugino (1448 – 1523) der Nachwelt ein Fresko aus dem Jahre 1481/1482, das die Schlüsselübergabe an Petrus zeigt.

Im Hintergrund stellte Perugino den Tempel Salomons dar, der eigentlich ein Ideal der Renaissancearchitektur aufweist.[12] Der harmonische Zentralbau weist einen achteckigen Grundriss mit abgeschrägtem Mauerwerk und einer Kuppel auf und weist somit deutliche Prallelen zu unserem Ölgemälde auf. Beiden gemalten Gebäuden wohnt jedoch die Tatsache inne, dass sie mit dem historischen Salomonischen oder Herodischen Tempel von Jerusalem nichts gemein haben (siehe Modell). Dieses Urteil stützt sich auf die Beschreibungen des Flavius Josephus in seinem Werk Jüdische Altertümer. Im Dritten Kapitel des Achten Buches beschreibt er den Tempel von Jerusalem als bedachtes Viereck mit „einer Länge von sechzig und einer Breite von zwanzig Ellen.“[13]

Eine weitere historische Unstimmigkeit betrifft die Kleidung der Apostel. Sie tragen antikisierende Gewänder mit einer Toga. Man sollte sich jedoch vergegenwärtigen, dass es nur römischen Bürgern erlaubt war, dieses bis zu 6 Meter große Stoffstück zu tragen. Hebräer waren hingegen mit einem Kethoneth bekleidet. Dies war ein Hemdgewand mit weiten Ärmeln, das bis zu den Knien reichte und Fransen am Saum hatte. Eine Vorstellung von einem solchen Kleidungsstück vermittelt ein Mosaik in der frühchristlichen Basilika von Aquilea, einem Bild in der Hauskirche in Dura Europos oder in der Calixtus-katakombe. Diese Abbildungen zählen zu den bildlichen Inkunabeln christlicher Kunst.

Aquileia: Lammtragender Hirte, Papyrusrolle in der Soproner Synagoge

Eine dritte historische Unstimmigkeit betrifft das Buch, welches der sitzende Apostel hält. Unser Wort Bibel ist aus dem griechischen Biblon/Biblia abgeleitet und steht in Beziehung zu der phönizischen Stadt Byblos, in der mit dem Rohstoff der Papyrusrollen gehandelt wurde. Somit sollte man das Wort Bibel vorstellungsmäßig primär nicht mit unserem bekannten Buch in Verbindung bringen. Vielmehr wurde aus Schriftrollen gelesen. In den Höhlen von Qumran fand man solche Schriftrollen als Fragmente, die in der Zeit Christi Verwendung fanden. Erst einige Jahrhunderte nach Christi Tod, in der Spätantike, faste man Pergamentblätter als Codizes zusammen und schützte sie mit Deckeln. Bücher in unserer heutigen Form wurden erst viele Jahrhunderte später entwickelt. Kehren wir zu unserem Altarbild zurück. Das Heilige Buch, das der Apostel Matthias in den Händen hält, ist eine Projektion der Barockzeit. Die Schriftgelehrten des Tempels, als auch Jesus und seine Jünger lasen aus Schriftrollen.

Bei der Betrachtung eines Kunstwerkes ist es immer interessant zu hinterfragen, was man nicht sieht. Die vierte veränderte Historizität bezieht sich auf die alleinige Darstellung von männlichen Personen. Lesen wir dazu erneut unseren erstzitierten Bibeltext: „Und als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: […] Matthias, Bartolomäus, Simon der Zelot […]. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria […]. (Apg 1, 13 – 14). Im Oggauer Ölgemälde wurden die im Bibeltext angesprochenen Frauen einfach weggelassen.[14] Es würde eine eigene, intensive Abhandlung benötigen, um der Frage nachzugehen, warum Frauen in christlichen Kunstwerken wie der Passionsgeschichte und bei Darstellungen der Auferstehung sehr wohl thematisiert wurden. Abbildungen, die die Zeitspanne der Apostelgeschichte zeigen oder Darstellungen, die um die 12 Apostel kreisen, sind demgegenüber von Frauen befreit oder nur die Muttergottes inkludiert wie Beispielsweise das Thema des Marientodes. Es scheint, als ob die Auftraggeber keinen Zweifel an der alleinigen männlichen Nachfolge Jesu aufkommen lassen wollten.

Die Beschreibung der vier Unschärfen im beschriebenen Historienbild erfolgte nicht zum Selbstzweck. Der Künstler orientierte sich an den vielen Historienmalereien und Drucken seiner Vorgänger. Vieles deutet darauf hin, dass der Maler Skizzenbücher verwendete und in Detailfragen daraus schöpfte. Als Beispiel soll der auf den Stufen sitzende Judas angeführt werden, der eine Ähnlichkeit mit einer Sitzfigur in Raffaels Transfiguration vom Jahre 1516 – 1522 aufweist. Das Sujet von unbeschuhten Aposteln weist darüberhinausgehend auf eine lange Tradition in den Kunstwerken auf und geht auf das Bibelwort im Matthäusevangelium zurück: „Nehmt keine Vorratstaschen, kein zweites Hemd, keine Schuhe […] mit (Mt 10, 10).

Sitzfigur Raffael – Sitzfigur Oggauer Altarbild

Darüber hinaus gilt es die Zeitumstände zu analysieren. In der Epoche des Barocks wurden von den Künstlern möglichst real und lebendig wirkende Darstellungen eingefordert, da diese den betrachtenden Menschen die Erzählungen als Wirklichkeit nahebringen und darüber hinaus auch innerlich bewegen sollten. Auf diese Weise entfalteten Bilder - so wie heute - eine große Wirkmacht vor allem unter den einfachen Menschen. Ein Mensch glaubt einfach leichter das, was er als bildliche Realität zu sehen glaubt. Nicht minder wichtig ist die Tatsache, dass religiöse Werke und Altarbilder in der Barockzeit immer durch ein komplexes Zusammenspiel von theologisch geschulten Auftraggebern, eines vereinbarten Concettos und den darauffolgenden Ausführungen des Künstlers entstanden. Theologen und Auftraggeber sind jedoch immer Kinder ihrer Zeit, die ihre Weltanschauungen propagandistisch bekräftigen wollen. Prägende gesellschaftliche Elemente der Barockzeit waren ohne Zweifel absolutistische Machtansprüche der männlichen Kirchenfürsten, eine nichtegalitäre, frauenabwertende Gesellschaftsstruktur, ein politisch instrumentalisierter Katholizismus des Hauses Habsburg, ein gerütteltes Maß an Antisemitismus und eine Antikenverehrung. So wundert es nicht, dass der Maler aus jüdischen Aposteln römische Bürger machte und das Geschehen vom orientalischen Jerusalem nach Rom verlegte. Da solche Bilder bis heute zentrale Orte in unseren Kirchen besetzen, ist es längst an der Zeit, sie nicht nur zu analysieren und auf die Zeitumstände ihrer Entstehung hinzuweisen, sondern auch ihren Wahrheitsgehalt in Bezug auf Bibelstellen zu überprüfen.[15]

Exkurs: Ursachen historischer Unschärfen

Es soll in aller gebotenen Kürze auf drei Ursachen eingegangen werden, die historische Verzerrungen ermöglichten.

In der Kunstgeschichte ist zu beobachten, dass einmal gemachte Ausdrucksformen von nachfolgenden Künstlern immer wieder kopiert oder in adaptierter Form in eigene Werke eingebaut werden. So kommt es zu einer Kodifizierung. Es sei stellvertretend auf ein Apsismosaik in der Sta. Pudenzia in Rom verwiesen, zumal dieses Werk bereits um 402 n.Chr. entstanden ist. Bereits in diese frühe Zeit sind Christus und die Apostel in römischen Gewändern gekleidet. (Vgl. Matina Pippal, Kunst des Mittelalters, Wien/Köln 2005, S. 74.). Die Mosaikkünstler in San Vitale in Ravenna haben im 9. Jahrhundert diese Vorbilder übernommen und nicht nur auf die Apostel angewandt, sondern auch auf alttestamentliche Personen. (Vgl. Gioseppe Bovini, Ravenna. Kunst und Geschichte, 2006, S. 25 – 50). Dieses ikonographische Muster ist epochenübergreifend bis in die heutige Zeit anzutreffen.

Zum Zeitpunkt der Entstehung des Altarbildes gab es in der katholischen Kirche keinen wissenschaftlichen Diskurs über den historischen Jesus und seiner Jünger. Markus Tiwald legt in einem profunden Artikel dar, dass dieser erst nach der Aufklärung Eingang in die Kirche gefunden hat. Die Frage nach der Plausibilität wurde erst danach gestellt. Solche Historischen Plausibilitätskriterien werden methodisch als Third Quest bezeichnet und beschäftigten sich mit der Kontextplausibilität. (Vgl. Markus Tiwald, Grundlagen christlicher Schriftauslegung in: Koordinierungsausschuss für christlich- jüdische Zusammenarbeit, Dialog Nr. 134/Jänner 2024, S 22.). Diese Methode kann auch auf die Kunstwerke angewandt werden. Konkret können wir die Frage an das Altarbild richten: Wie plausibel erscheint es, dass einfache jüdische Menschen römische Kleidung getragen haben sollen? Die Antwort erscheint klar. Es ist einfach unwahrscheinlich und nicht plausibel.

Dass sich solche Typologien kritiklos bis in heutige Zeit halten konnten, hat ohne Zweifel auch mit der Struktur der Kirche selbst zu tun. In diesem Zusammenhang sei auf einen erhellenden Artikel des Theologen Wolfgang Treitler verwiesen, der die Entstehung hierarchischer Strukturen in der Kirche beschreibt. Die Aushebelungen demokratieähnlicher Formen in der Frühzeit der Kirche hätten bereits in den ersten Jahrhunderten durch das Schreiben von Papst Gregor VII Dictatus Papae Formen angenommen, die zu einer Hinwendung zu hierarchischen Strukturen führten. Diese Erkenntnis scheint auch in der Entwicklung der christlichen Kunstgeschichte von Relevanz sein. So hatten die Auftraggeber in der Barockzeit die unangefochtene Autorität, die finanziellen Mittel und die Macht, den Künstlern ihre Themenwahl und Vorstellungen aufzuerlegen. Das einforderte Decorum, also die Art und Weise, wie ein Bild auszusehen hatte, konnte vom Künstler kaum umgangen werden.

Dieses Wissen sollte Anlass geben, moderne Kunst in den Kirchenräumen einzufordern, damit ein Diskurs in einer Pfarrgemeinde entstehen kann. Die Sehgewohnheiten würden herausgefordert werden und zu Widerspruch und Diskussion anregen. In diesem Sinne sei die Klagenfurter Stadtparrkirche St. Egid als Vorbild erwähnt. Der Univ. Prof. Prälat Dr. Karl Matthäus Woschitz hat den Kirchenraum mit modernen Kunstwerken bestückt. Interessanterweise sind in den Seitenkapellen von St. Egid historische Werke belassen und auf der gegenüberliegenden Wand Bilder von modernen Künstlern aufgehängt, was zu einem optischen Spannungsfeld beiträgt. (Vgl. Matthäus Woschitz, Pfarrblatt St. Egid, 19. Jahrgang, Heft 1 März-Juni 2014, Zur meditativen Lesbarkeit des Letzten Abendmahles). Dadurch wird der Betrachter zum Nachdenken angeregt. Überdies hat er dem phantastischen Realist Prof. Ernst Fuchs ermöglicht, eine ganze Kapelle auszugestalten. Als provokanter Vordenker in der Riege der hohen Geistlichkeit kann Monsignore Otto Mauer (1907 – 1973) gelten. (Anton Hobinger, Geistesgegenwärtig. Otto Mauers kairologische Sicht der Moderne, S. 36 – 46, in: Gerhard Larcher (Hg.). Gott-Bild. Gebrochen durch die Modern? Graz/Wien 1997.)

Entstehungszeitraum des Bildes und die Frage nach der Identität des Künstlers

Das Hochaltarbild stammt von einem uns unbekannten Künstler bzw. Kunstwerkstätte. Der Entstehungszeitraum wird in der Literatur um das Jahr 1690 angenommen.[16] Dieser Entstehungszeitraum wirft die Frage auf, woher dieses Altarblatt stammen könnte. Die Vermutung, wonach es schon in der Vorgängerkirche Verwendung fand, erscheint wenig plausibel. Diese Kirche wurde 1683 von den Tataren zerstört und niedergebrannt. In Zeiten des Krieges musste sich die Bevölkerung selbst in schützende Bereiche verschanzen und bei Feuersbrunst die eigenen Häuser und Wirtschaftsgebäude löschen. Die Rettung eines solch großen Altarbildes in unbeschadetem Zustand wäre aber nur unter großer Beteiligung der Bevölkerung möglich gewesen. Der nachfolgende Wiederaufbau der Kirche erfolgte bereits im Jahre 1685, fiel jedoch viel zu klein aus.[17] Es ist nur schwer vorstellbar, dass man trotz wirtschaftlicher Belastung ein Altarbild dieser Größe für einen kleindimensionierten Kirchenraum in Auftrag gegeben hätte.

Viel wahrscheinlicher erscheint, dass dieses Bild ursprünglich für einen anderen Verwendungsort konzipiert war und nachfolgend der Pfarre Oggau zur Verfügung gestellt wurde. Dafür spricht, dass das Bild im oberen Bereich offensichtlich beschnitten wurde. Im Himmelsbereich fehlt die Geisttaube und die Arma Christi Werkzeuge sind nur rudimentär dargestellt. Das Zurechtschneiden erfolgte mit hoher Wahrscheinlichkeit, damit das Bild in den architektonischen Gegebenheiten Platz finden konnte.

Der Maler/ die Werkstatt stand in der Tradition jener barocken Maler, die die Errungenschaften von Caravaggio schätzten und weiterentwickelten. Die Figuren, die sich aus der Dunkelheit herausschälen sind ein typisches stilistisches Merkmal dieser Maltradition. Ein weiteres Merkmal ist die bereits angesprochene Unklarheit, die Zusammenfassung der Figuren zu einer Einheit, und die Verwendung von Mischfarben. Das kompositorische Schema, wonach der Visionär (Apostel) im Irdischer Bereich und die Vision (Himmelsbereich) streng getrennt sind, deutet auf eine eher frühbarocke Auffassung hin.

Es erscheint plausibel, dass der Künstler /die Kunstwerkstatt im Wiener Raum anzusiedeln ist. Der große Wohltäter Matthias Weißenbeck lebte in Wien und hatte enge Verbindungen zum Baumeister Franz Anton Pilgram (1699 -1761)[18]. Pilgram war der Schwiegersohn von Weißenbeck und verwirklichte viele Bauaufträge seitens der Kirche (Kirche der Elisabethinerinnen auf der Landstraße in Wien) in Österreich und Ungarn (Stiftskirche in St.Gotthard/Raab). Dies lässt an die zweite Möglichkeit denken, wonach das Kunstwerk aus einer ungarischen Kunstwerkstatt stammen könnte. Oggau war überdies bis zum 1. Weltkrieg Teil des Ungarischen Königreiches. So mancher Priester oder Kaplan des Ortes stammte aus dem Ungarischen Königreich. Viele Oggauer mussten die Schule im Verwaltungsgebiet Sopron/Györ besuchen. Zum dritten könnten die Zisterzienser des Klosters Heiligenkreuz eine Vermittlerrolle gespielt haben. Sie hatten bis vor kurzem Grundbesitz am Oggauer Hotter.

Der Visionär – die Vision

Die Heilige Schriften enthalten viele Schilderungen von visionären Erlebnissen. Eine Akustische Vision wird beispielsweise im Ersten Testament im Buche Samuel (1 Sam, 3, 1- 21) geschildet. Im neuen Testament wird demgegenüber eine Lichtvision des Hl. Paulus geschildert (Apg 9, 3 -29). Auch in der nachfolgenden Kirchengeschichte haben viele Persönlichkeiten mit ähnlichen Ereignissen Eingang in die Literatur gefunden. Aus diesen Geschichten lassen sich drei wesentliche Merkmale extrahieren. Zum Ersten handelt es sich um ein Inneres Erleben, das Außenstehenden nicht zugängig ist. Zum Zweiten erfreuen sich die Visionäre vor und auch nach dem Ereignis voller Gesundheit. Dies mag eine wesentliche Differentialdiagnose zu Wahnbildern oder Halluzinationen sein, die durch eine Krankheit, durch Drogeneinfluss oder sonstige äußere Einflüsse entstehen. Das dritte Kriterium entpuppt sich oft erst nach einiger Zeit. Eine echte Vision führt im Gegensatz zu krankhaften Trugbildern in aller Regel zu einer positiven Wendung im Leben, zu einem guten und positiven Gelingen im Dasein.

Bereits in der gotischen Epoche versuchten Künstler, solche Personen und Ereignisse darzustellen. Als Höhepunkt solcher Visionsdarstellungen kann aber die Barockzeit gelten. Es entwickelten sich typische Gesichtsausdrücke und Körperhaltungen, die zu einem neuen Bildtypus wurden und den Betrachter unmissverständlich die Darstellung einer Vision nahelegten. Auch im Oggauer Altarbild weist der Visionär einen gegen den Himmel gerichtet Blick auf. Seine nach oben gerichtete und ausgebreitete Handhaltung wollen als ein Erleben von himmlischen Geheimnissen verstanden werden. Als einer der Höhepunkte dieser künstlerischen Entwicklung kann die Skulptur von Giovanni Lorenzo Bernini angesehen werden, die die Hl. Teresa von Avila in ihrer Verzückung darstellt. Dieses Meisterwerk ist zwischen 1645 – 1652 entstanden und in der Cornaro-Kapelle in der Santa Maria della Vittoria in Rom zu finden. Viele Künstler haben die dargestellte Mimik und Gestik in eigenen Werken als Vorlage verwendet oder Elemente für ihre eigenen Werke adaptiert. (Vgl. Rolf Toman (Hg.), Die Kunst des Barock, 2012, S. 285 – 288.). Der Weg zu solchen Kunstwerken war aber steiniger, als man heute annehmen würde.

Die kirchentreue Haltung des Künstlers und sein geistiges Umfeld

Es soll nachfolgend auf die unterschiedlichen Zonen im Altarbild von Oggau eingegangen werden. Dieses Altarbild zeigt zwei konträre Zonen, die jeweils von Personen bevölkert sind. Diese Register sind durch eine dunkle Mittelzone scharf getrennt. Der untere Bereich ist die Welt der Irdischen, die eine Vision wahrnehmen. Der Künstler malt seine Protagonisten als von dieser Welt stammenden Gestalten und lässt sie in einer realistischen Raumperspektive agieren. Sie gehorchen in ihren Proportionen, ihrer Haltung und in ihren Bewegungsmustern den Naturgesetzen dieser Welt. Eine reale Lichtquelle, die außerhalb des Bildes zu vermuten ist, richtet ihren Fokus auf Simon Zelotes, Thaddäus und Matthias mit ihren Attributen und unterstreicht mit der Schattenbildung ihre naturgegebene Gesetzmäßigkeit.

Demgegenüber ist die obere Zone dem Himmlischen Bereich vorbehalten, der durch ein graues Wolkenband streng von der realen Welt abgetrennt ist. Es stellt jene Vision dar, die der Apostel der unteren Zone erlebt. Die Körper von Gott Vater und Sohn sowie der Engel wirken in ihren Körperachsen gekippt, und scheinen durch einen Schwebezustand keinen Naturgesetzen verpflichtet. Die Putten bewegen sich mit spielerischen Bewegungen im wolkendurchdrungenen Äther[19], dessen Farb-Kolorit gegenüber der irdischen Zone ein unwirkliches, überirdisches Licht aufweist.[20]

Der Künstler greift in seiner Komposition auf etablierte Schemata der Renaissance und des frühen Barocks zurück. Die Anordnung der Personen in zwei getrennten Registern können bereits bei Raffael gefunden werden (beispielsweise: im Bild der Heiligen Caecilia.) Auch Barockkünstler wie Juan Ribalta trennten die Zone der realen Welt scharf von der Welt der Vision (1621: Vision des Heiligen Bruno). In der nachfolgenden Zeit rückten die Maler beide Personengruppen (Visionäre und Vision) immer näher zusammen, bis jegliche Distanz aufgehoben wurde wie es am Beispiel von Francisco Ribaltas Werk „Franziskus umarmt Christus“ zu sehen ist. Dabei wurden auch beide Personengruppen, also der Visionär und die Vision zunehmend naturalistisch dargestellt.

Als Ursache der scharf getrennten Raumzonen mag im Übereinkommen des Konzils von Trient (1545 – 1563) wurzeln. Das Bilderdekret „Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis Sanctorum et sacris imaginibus“ hat zwar den Bildern ihre Berechtigung im religiösen Kontext zugesprochen, verbot jedoch ihre Verehrung. Kunstwerke sollten lediglich als Unterstützung in der Glaubensvermittlung dienen und zur Bekehrung der Menschen beitragen. Restriktive Regeln der Bildinhalte und Darstellungsmodi sollten die Bilder von allen weltlichen, heidnischen und sinnlichen Elementen befreien und ungebildete Menschen vor Irrtümern schützen. Es wurden eigens Bischöfe ernannt (Karl Borromeo, Kardinal Paleotti), die die Kunstwerke überprüfen und überwachen sollten. Wenn nötig sollten Bilder, die diesen auferlegten Regeln nicht entsprachen, sogar zerstören sollten. Selbst Papst Gregor XIII legte an solchen Kunstwerken zerstörerische Hand an. Die Visionen, die von Gläubigen erlebt und weitererzählt wurden, gehörten für die Kirchenführung in die Rubrik des Gefährlichen, weshalb die kirchlichen Prüfstellen in der ersten Phase nach dem Konzil solche Visionäre ausdrücklich missbilligte und unterdrückte. In dieser Zeit wäre die Darstellung einer körperlichen Vereinigung von Christus mit einem Mönch mit der Heiligen Inquisition begegnet worden und der Scheiterhaufen angedroht worden. So wurde es von Franziskanern, die eine Vision erlebten, im 16. Jahrhundert berichtet. Dies mag der Grund sein, weshalb auch die Künstler in ihren Darstellungen eine klare Trennung von Visionären und Vision malten, um ja nicht in den Verdacht zu geraten, gegen die auferlegten Regeln zu verstoßen.

Unser Altarbild von Oggau gehorcht in diesem Sinne der im Konzil von Trient auferlegten strengen Trennung von Visionären und Vision.

Die Komposition als Hinweis auf einen genialen Maler

Die nachfolgende Beobachtung kann durch kein schriftliches Concetto gestützt werden und soll mit der Frage beginnen: „wie oft sieht man Jesus Christus im Bild?“ Zweifelsfrei ist Jesus in leicht gekippter Körperhaltung im Himmelsbereich zu erkennen. Legt man eine gedachte Kompositionsachse durch seinen Kopf und die Mitte seines athletischen Körpers, würde diese seine Fortsetzung im Oberschenkel finden. Eine V – förmige dunkle Aussparung zwischen den Aposteln lädt ein, die Linie im dunklen Raum fortzusetzen. Letztendlich mündet sie an der Spitze des V im lichtdurchfluteten Bereich, wo das Heilige Buch und das Apgarbild von den Aposteln gehalten werden. Die Aussage könnte lauten: Jesus ist nicht nur als göttliche Person im Himmel anwesend, sondern auch im Buch als Logos (Wort, Sinn seiner Worte) mitten unter den Aposteln nach dem Bibelwort des Johannesevangeliums: „Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott“(Joh 1, 1).

Abb. Kompositionslinie im Altarbild

Gerade weil der Menschensohn in den Himmel aufgefahren ist, hat das Apgarbild die Funktion, stellvertretend da zu sein. Es legt die epochenübergreifende Sehnsucht aller Menschen offen, einen geliebten Menschen auch nach dessen Tod nicht der Vergessenheit anheimfallen zu lassen. Er sollte durch ein solches Bild auf ewig in der Mitte der Gemeinschaft anwesend bleiben. Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, wollte man die Geschichte des Porträts an dieser Stelle analysieren wollen. Wichtig erscheint jedoch die Tatsache, dass die Anfänge des Porträts bereits im ersten bis vierten Jahrhundert n. Chr. im ägyptisch-hellenistischen Kulturbereich (Oase El Faijum) in dieser Funktion auch unter Christen nachweisbar sind.[21]

Mumienporträt, Ägypten, 161- 192 n. Chr., Enkaustik auf Holz, 35 x 18,6 cm, KHM Wien Saal XIII

Diese Porträts waren Mumienbildnisse und weisen einen erstaunlichen Realitätsgrad auf. Sie wurden in der enkaustischen Malweise auf Holztafel aufgetragen und dem Toten aufgelegt. Viele Jahrhunderte später, in der Epoche des Barocks, entfaltete sich die Porträtkunst zu einem wichtigen Genre, jedoch eher um die Porträtierten für die Nachwelt makellos und im besten Licht erscheinen zu lassen. Ihr Realitätsgrad wurde einem Idealbild geopfert. So gesehen wurde aus der ursprünglichen Intention eines Apgarbildes, also der Darstellung eines wahren Gesichtsabdrucks Jesu, auch im Oggauer Altarbild ein idealisierendes Jesus-Porträt, jedoch mit gleicher Absicht: Jesus ist stellvertretend durch das Abbild unter den Irdischen anwesend.

Und ein viertes Mal konnte Christus in den Augen der Gläubigen im unmittelbaren Bereich des Altarbildes gesehen werden. Um dies näher zu erklären, muss die Katholische Auffassung der Konsekration kurz in Erinnerung gerufen werden. Im Gegensatz zu vielen reformierten Kirchen glauben die Katholiken, dass der Priester bei der Wandlung ein einfaches Stück Brot und einen Wein zu Jesus Christus verwandeln kann. Bei diesem rituellen Akt hebt er die Hostie und den Kelch in die Höhe, um die Realpräsenz des Gottessohnes dem Kirchenvolk zu zeigen. Zu bestimmten Anlässen war es üblich, dass der Priester die gewandelte Hostie in eine Monstranz gab und diese zur Anbetung auf den Tabernakel stellte. Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass der Altarrahmen an der Unterseite eine nach Innen gerichtete Einziehung aufweist. Man muss bedenken, dass der ursprüngliche Altar eine Holzmensa mit zweigeschossigem Tabernakel war, das einen Meter von der Apsiswand entfernt aufgestellt war[22]. Sein genaues Aussehen ist unbekannt. Möglicherweise spiegelt die Aussparung im Altarrahmen Rahmen den Aufbau des ursprünglichen Altars, bei dem eine architektonische Vorrichtung wie ein Expositorum oder eine Expositionsnische die Aufstellung der Monstranz ermöglichte. Bei den genannten Ritualen ist mitzudenken, dass in diesen Momenten das gläubige Volk in den Bänken kniete und der Blickwinkel des Einzelnen von tief unten nach oben gerichtet war. So projizierte sich für den Betrachter sowohl beim Hochheben der Hostie als auch bei der Präsentation in der Monstranz der gewandelte Christus vor das Altarbild. In diesen Zeitabschnitten war für die Gläubigen Jesus Christus also ein viertes Mal zu sehen. Je nach Position des Gläubigen im Kirchenraum konnte er dieses ephemere Phänomen im Bereich der Kompositionslinie wahrnehmen.

Postuliert man diese gedachte Kompositionslinie als Absicht des Künstlers, um Jesus dreifach darzustellen (Himmlischer Jesus, Logos, Irdischer Jesus) und denkt man das ephemere Erscheinen Christi durch die Aufstellung der Monstranz mit, dann muss das Oggauer Altarbild zu einem großen Werk mit Tiefgang erklärt werden.

Licht und Dunkelheit, Beleuchtung und Schatten

Das Bild lässt den Betrachter durch sein Farb- und Lichtmanagement an zwei Welten teilhaben. So ist das Zentrum der Apostel in ein warmes Licht getaucht. Die Stufen, der Knüppel und die Falten der Gewänder werfen Schatten und verraten, dass die Lichtquelle von oben kommen muss. Licht und Schatten gehorchen den Naturgesetzen dieser Welt. Dem Gegenüber lässt uns das Licht und die Schatten im Bereich der Himmelsbewohner ratlos zurück, da es offensichtlich mehrere Lichtquellen geben muss. Eine Lichtquelle scheint hinter den Körpern Gott Vaters und Jesu auszugehen, zumal hier ein warmes Hellblau und eine lichte, goldene Wolke dies suggerieren. Andererseits ist die linke Gesichtshälfte Jesu, dargestellt im Dreiviertelprofil, und seine linksseitigen Körperteile abgeschattet, was eine Lichtquelle im rechten Bildbereich einfordert. Demgegenüber hält der schwebende Engel (im Vordergrund) schützend eine blaue Toga vor sein Gesicht, so als ob ein göttliches Licht von seinem göttlichen Gegenüber ausstrahlen würde. Tatsächlich wird diese Vermutung durch die Abschattung des Stoffes vor seinem Gesicht gestützt. Der Rücken des Engels wird aber von der Gegenseite angestrahlt. Mit einem Wort: im himmlischen Bereich herrschen andere Gesetze als auf der Erde.

Trotzdem spielt das Licht auch eine wesentliche verbindende Rolle beider Welten. So verwendet der Autor des Buches der Weisheit im Ersten Testament das Licht, um die Weisheit Gottes zu umschreiben: „… sie ist der Wiederschein des ewigen Lichts, der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, das Bild seiner Vollkommenheit.“[23] Der Schreiber dieser Zeilen berichtet auch: „Da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel“.[24] Das Licht als Symbol für die Weisheit Gottes dringt offensichtlich vom Himmel auf die Erde ein und ist in beiden Welten gegenwärtig.

Die Chronik der Pfarre Oggau aus dem Jahre 1940, die Pfarrer Heurigs (1926 – 1949) niederschrieb, weiß folgendes zu berichten: „Am 26. Juni 1940 wurden im Sanctuarium zwei Fenster durch Kaplan Wilhelm Leitgeb, Arbeiter Jakob Reinprecht und zwei Maurern ausgebrochen. Diese zwei Fenster sind im Stil der Kirche vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, waren aber eine Notwendigkeit, da die Kirche sehr düster war u. die meisten der Gläubigen nicht einmal das Altarbild rein gesehen. Es war auch kein elektrisches Licht in der Kirche. Beim Ausbrechen der Fenster war zu erkennen, dass dort schon Fenster waren, niemand konnte sagen, wann sie vermauert wurden. Keine Schrift machte Erwähnung von den Fenstern.“ [25]

Es ist anzunehmen, dass Kerzenlicht nach der Erbauung der Kirche als alleinige Lichtquelle diente. Durch sein Flackern erhielten die bewegten Figuren im Altarbild eine zusätzliche Dynamik und die mystische Wirkung der Himmelsbewohner wurde verstärkt. Wenn nun zusätzlich Weihrauch diese matten Lichtquellen streute, mag dieser Effekt noch einmal verstärkt worden sein. Die Wahrnehmung änderte sich für die Gläubigen dramatisch, als natürliches Licht von der Seite durch die neuen/alten Fenstern der Apsis die natürlichen Farben des Bildes zum Leuchten brachte. Andererseits wurde gerade dadurch das Bild seiner mystischen Stimmung beraubt und in nüchterne Wahrnehmung gewandelt.

Dieser Bericht in der Chronik kann uns deutlich vor Augen führen, dass die Wahrnehmung des Altarbildes im Laufe der Zeit einem steten Wandel unterzogen wurde. Ob dies auch auf die innere Haltung der Gläubigen und des jeweiligen Priesters abfärbte, wäre interessant in einer Studie zu untersuchen.

Exkurs II: Prägendes Gottesbild

Das Universgenie Michelangelo schuf in der Sixtinischen Kapelle ein Meisterwerk, das seit der Renaissance bis heute nachwirkt. Seine Fresken mit der Darstellung Christi und der Person Gott Vaters sind in der christlichen Kunst prägend geworden und veranlassten viele nachfolgenden Künstler, ihre Gottesdarstellungen nach diesem Vorbild auszurichten. So kam es, dass Gott Vater als alter, bärtiger Mann mit grimmigem Gesichtsausdruck über uns schwebt und der Corpus Christi mehr einer Mischung aus Herkules und Adonis gleicht. Betrachten wir das Oggauer Altarbild aus dieser Perspektive, wird klar, dass der Maler auf solche Vorbilder und diese Tradition zurückgreift. Die Autorin Angelika Planitzer hat in einem profunden Aufsatz darauf hingewiesen, dass dadurch nicht nur eine bahnbrechende künstlerischer Ikonographie, sondern auch ein Gottesbild mit vielen Missverständnissen in Gang gesetzt wurde - mit fatalen Auswirkungen. Man denke dabei an die furchteinflößende Wirkung, die solchen Bildern innewohnt und deren sich sogar ein moralisierender Katechismus bis in die erste Hälfte des 20 Jahrhundert bediente. (Vgl. Angelika Planitzer. Es ist das Eikon des unsichtbaren Gottes. Spiegelungen des Gottesbildes im Christusbild am Beispiel des Schöpfungslogos, S. 150 – 162, in: Gerhard Larcher (Hg.) Gott-Bild. Gebrochen durch die Moderne? Graz/Wien1997.) Um so erstaunlicher ist es, dass im kirchlichen Rechtsbuch von 1983 (c. 1188) die Verehrung solcher Bilder durch die Gläubigen gutgeheißen wurde und die Empfehlung artikuliert wurde, dass die Darstellung der göttlichen Personen der überlieferten kirchlichen Anschauung weiterhin entsprechen sollen. (Vgl. Johann Hirnsperger, Die Heiligen-, Bilder- und Reliquienverehrung, S. 247 – 258, in: Gerhard Larcher, Gott-Bild. Gebrochen durch die Modere, Graz/Wien 1997.). Dass solche Darstellungen nicht in Stein gemeißelt sein müssen, beweist der Blick auf einen anderen prominenten Künstler. Hieronimus Boch malt seinen Schöpfergott in seinem Werken „Der Garten der Lüste“ oder im „Wiener Weltgerichts-Triptychon“ als jungen Mann. (Vgl. Walter Bosing, Hieronymus Bosch. Zwischen Himmel und Hölle, Köln 2012, S. 36 und S. 54.)

Zusammenfassung und Ausblick

Das Oggauer Altarbild ist ein religiöses Historienbild. Es zeigt die versammelten Apostel in einem Saal in der Stadt Jerusalem. Sie schauen Gott und den Himmel durch ihr Gebet und erleben ihn als Vision. Der/die Maler sind namentlich unbekannt, aber stilistisch der Barockzeit zuzuordnen. Der Künstler (bzw. dessen Werkstatt) und der Auftraggeber stehen in ihrer Geisteshaltung den Vorgaben des tridentinischen Konzils in seiner ersten Phase nahe. Die Erzählung und Ikonographie des Bildes beziehen sich auf mehrere Bibelstellen der Apostelgeschichte, lässt durch seine Betonung der männliche Nachfolge Jesu Rückschlüsse auf die kirchlichen Vorstellungen der Zeit zu. Die Komposition selbst und die sich daraus konstruierbare Aussage zeugt von einem Maler mit großem Geist.

Das Altarbild kann auf der einen Seite als großes Meisterwerk der Barockkunst gesehen werden, jedoch inhaltlich nicht kritiklos hingenommen werden. Man sollte bedenken, dass Kunstbilder wie andere Medien dazu eingesetzt werden, um Geisteshaltungen und Glaubensinhalte zu transportieren. Gleichzeitig wurden und werden sie auch heute für Propagandazwecke eingesetzt. In diesem Sinne sei auf die angeführten „historischen Fehler“ hingewiesen, die über Jahrhunderte unter den Gläubigen nachwirken und als „wahr“ geglaubt werden. So gesehen müssen die Aussparung der Frauen, die Betonung des Männlichen in der apostolischen Sukzession oder das Verdecken des Jüdischen im Christentum in diesem Altarbild erkannt und angesprochen werden.

Das Gott-Bild des Altarbildes folgt einer Tradition aus der Renaissance und muss in der heutigen Zeit wegen seiner fatalen psychologischen Auswirkungen hinterfragt werden.

Das 21. Jahrhundert bildet eine Fülle von Möglichkeiten, den angesprochenen Problemen zu begegnen. Neben Aufklärung besitzt auch die zeitgenössische und moderne Kunst eine Möglichkeit, die Menschen zur Reflexion anzuregen. Als positives Beispiel soll die Stadtpfarrkirche St. Egid in Klagenfurt Erwähnung finden.

Zwei Ereignisse sollen auf diesen Zusammenhang zwischen Kunst und Geisteshaltung abschließend hingewiesen werden: im Jahre 1992 kam es zu einer Schenkung eines modernen Fastentuches an die Pfarre Oggau. Die nachfolgenden Seelsorger empfanden das zeitgenössische Kunstwerk der lebenden Künstlerin Inge Brunner als befremdend, unpassend und für die Kirchenbesucher nicht zumutbar. Sie beschlossen kurzerhand, dieses Tuch aus der Kirche zu entfernen und einer anderen Pfarre zu übergeben. Eine geistige Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk fand nie statt.

Im Jahre 2024 wurde vom Domkapitel des Wiener Stephansdomes ein Ostertuch vom Künstler Gottfried Helnwein in Auftrag gegeben. Es kam zu einem Aufeinanderprallen von Befürwortern und Gegnern was letzten Endes zur Beendigung der Kunstinstallation führte. Hauptgrund war die Darstellung eines mit blutenden Wunden übersäten Kindes. In der Kirchenzeitung kamen zumindest Pro- und Contra- Stellungnahmen zu Wort. In der Ausgabe vom 31. 3. 2024 nahm Monika Slouk dazu Stellung und traf den Nagel auf den Kopf: „… Es wäre schlimm, wenn ein blutendes Kind nicht verstören würde. Der Skandal ist, dass uns ein blutüberströmter Jesus am kreuz schon lange nicht mehr verstört.“ (Martinus, 7.4.2024, S. 6 -7, und Martinus 31.3.2024, S. 21). Wenn uns christliche Kunst, ob alt oder neu, nicht mehr zum Nachdenken und zum Diskutieren bringt, dann wird sie ihrem Auftrag nicht mehr gerecht. Sie schmeckt maximal „neutral“ und ist sie kein Salz mehr in der Suppe!

Weiterführende Literatur zu einzelnen Themenbereichen:

Über Halluzinationen:

Marco Mumenthaler, Neurologie, Stuttgart/New York, 1982, S. 219, 224, 229, 321, 241.

Friedmann, Leitfaden der Psychiatrie, Wien 1984, S.40.

Harrison, Innere Medizin, 1995, S. 166.

E.Rebhandl (Hg.), Guidelines für Allgemeinmedizin, Köln 2007, S. 1260.

Über Byblos

M.C. Halpern, Byblos – die Stadt des Buches S. 845 – 846 in: Günter Stemberger/ Mirjam Prager (Hg.), Bibel in Wort und Bild, Band 2.

Über das Kultbild in der Antike

Jörg Rüpke, Religion in der Antike, S. 283 – 300, in: Wolfgang Hameter/Sven Tost (Hg.), Alte Geschichte, Wien 2016.

Hubert Zeinar, Wallfahrtsort Wien. Die Wiener Wallfahrtskirchen, Wien 2003

Über Katholizismus und Moderne

Gerhard Larcher (Hg.). Gott-Bild. Gebrochen durch die Modern? Graz/Wien 1997.

Über das Gottesbild

Gerhard Larcher (Hg.), Gott-Bild. Gebrochen durch die Modere, Graz/Wien 1997

Über die Epoche Barock

Rolf Toman, Die Kunst der Renaissance. Architektur Skulptur Malerei Zeichnung, Köln 2009.

Rolf Toman, Die Kunst des Barock. Architektur Skulptur Malerei Zeichnung, Köln 2009.

Günter Brucher (Hg.), Die Kunst des Barock in Österreich, 1994.

Werner Telesko, Einführung in die Ikonographie der barocken Kunst, Wien/Köln/Weimar 2005.

Hannes Etzlstorfer, Ölskizzen und kleinere Gemälde aus Österreichischen Sammlungen, (in: Kat.Ausst. Salzburger Barockmuseum) Salzburg 2002.

Karl Möseneder, Zum Streben nach „Einheit“ im österreichischen Barock (in: Hellmut Lorenz (Hg.Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Barock.) 1999.

Herbert Karner, Die „Ideale Ebene“ – ein Mythos der Wiener Deckenmalerei des Barock, 2009